Stromwaage – Kraft auf einen stromdurchflossenen Leiter im B-Feld

Beschreibung:

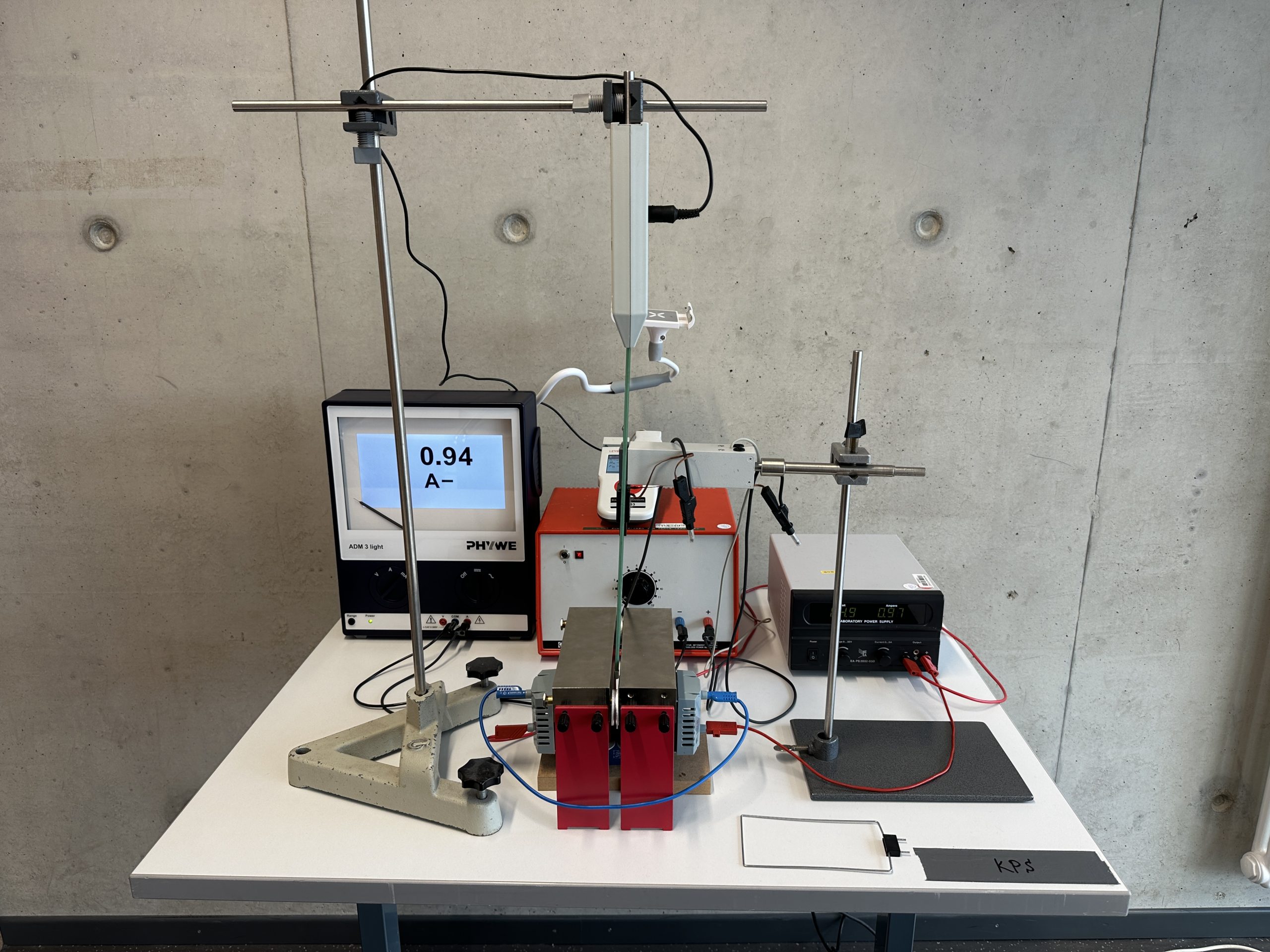

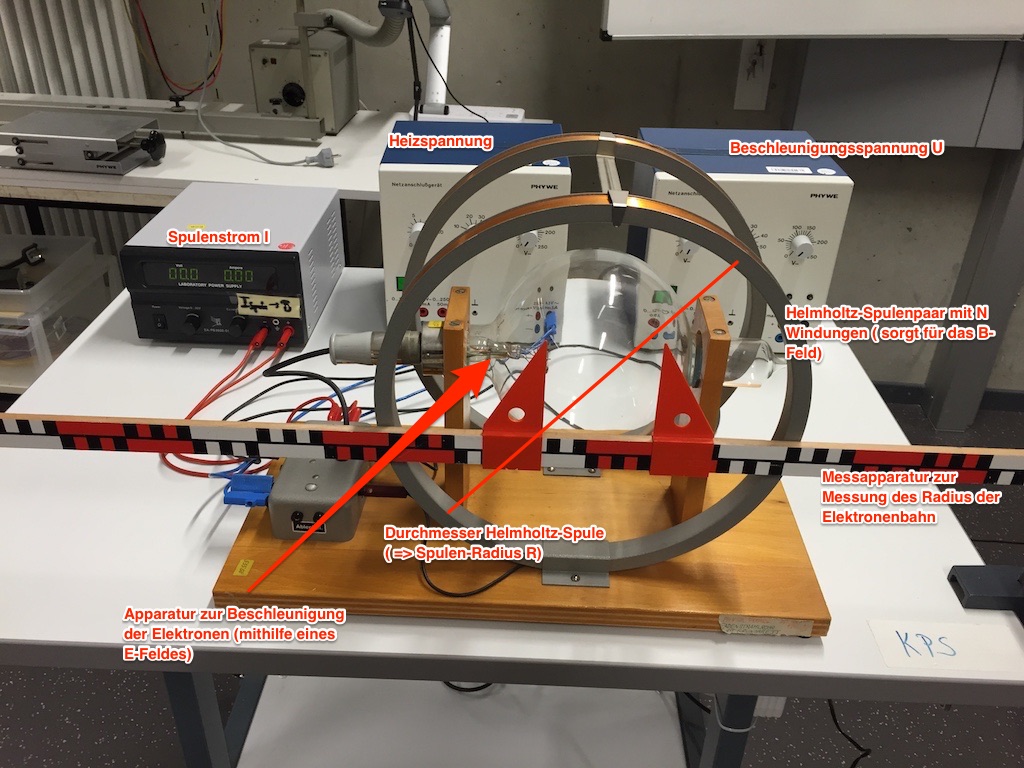

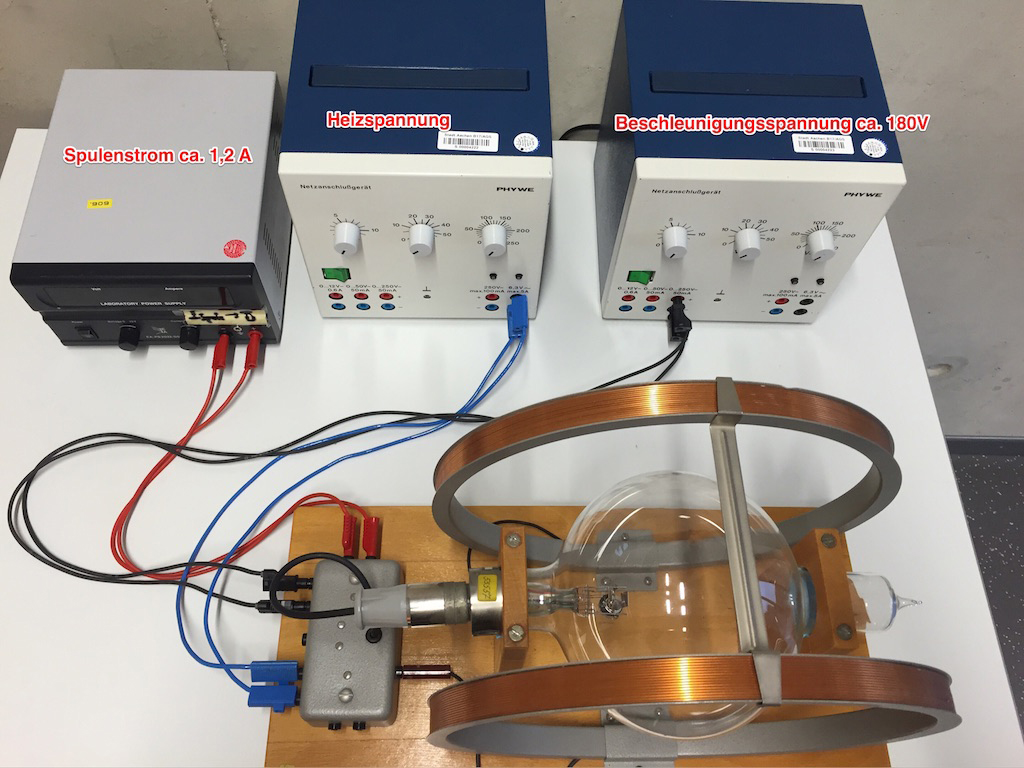

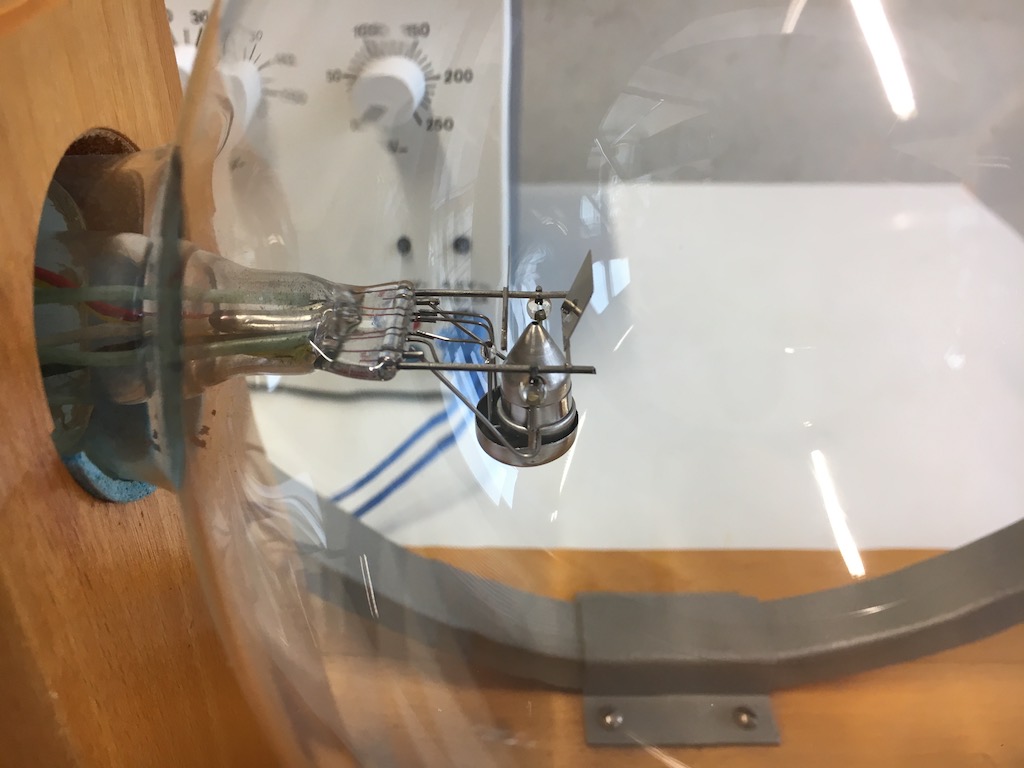

Versuch I

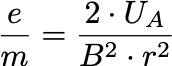

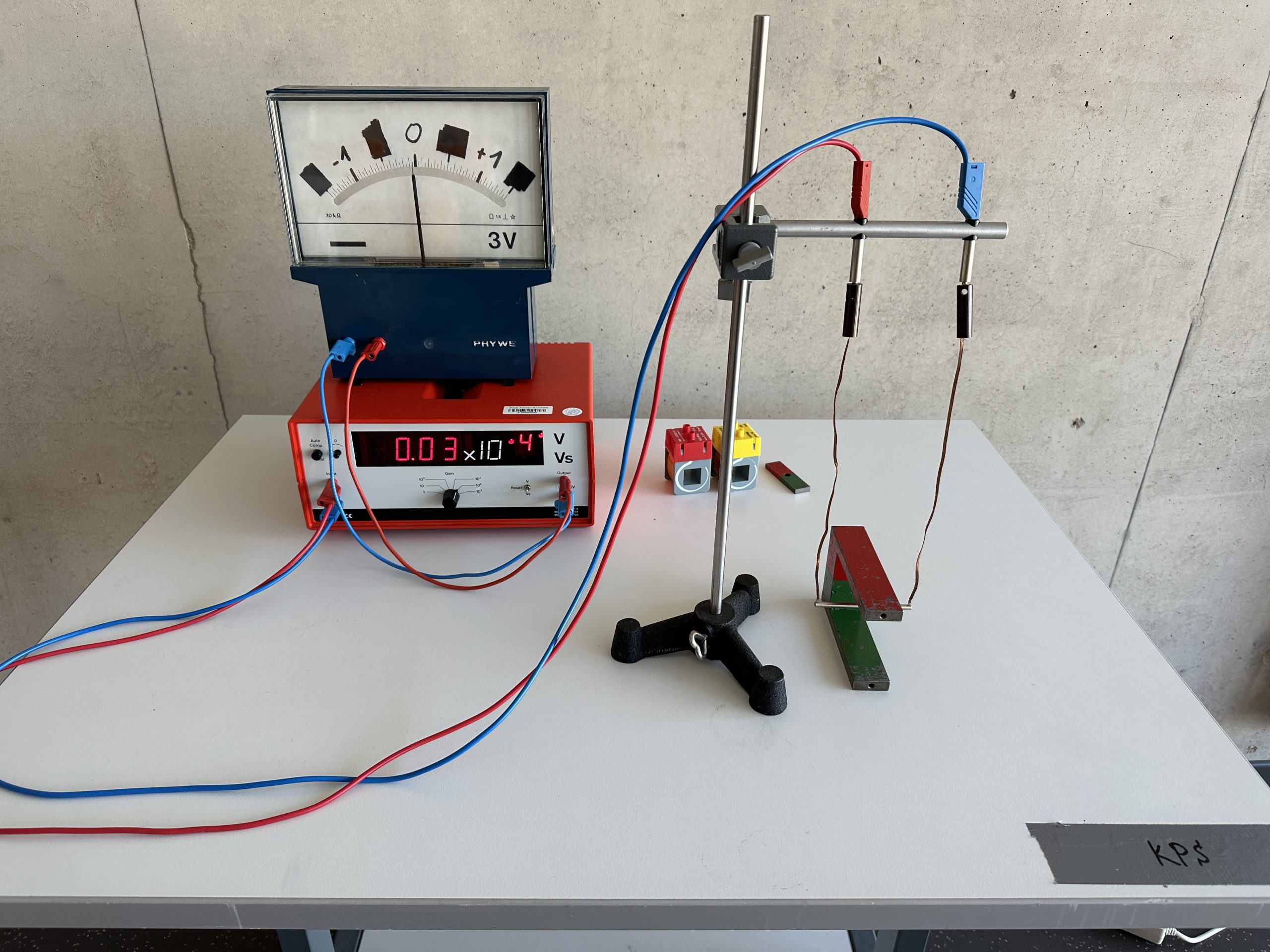

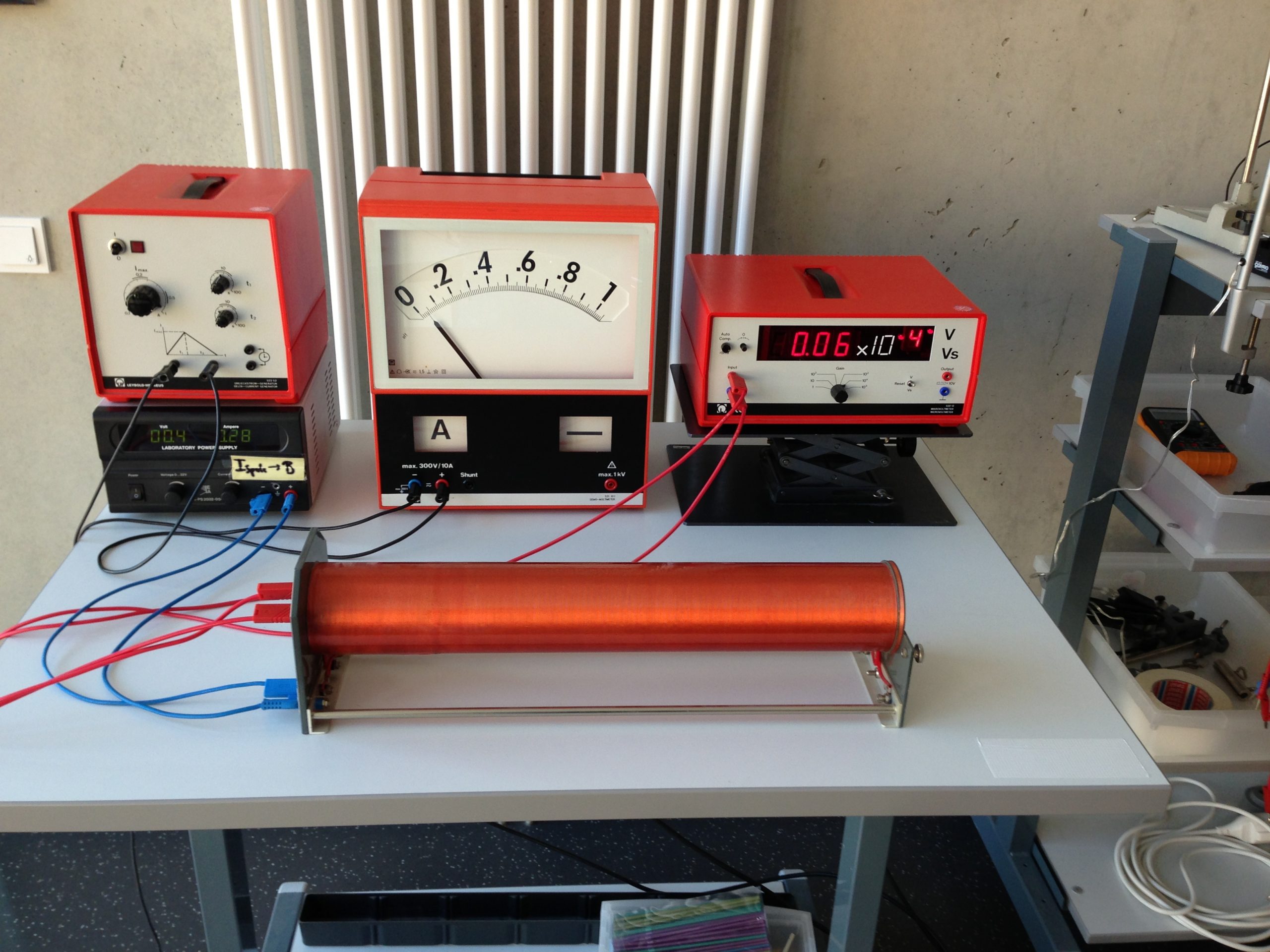

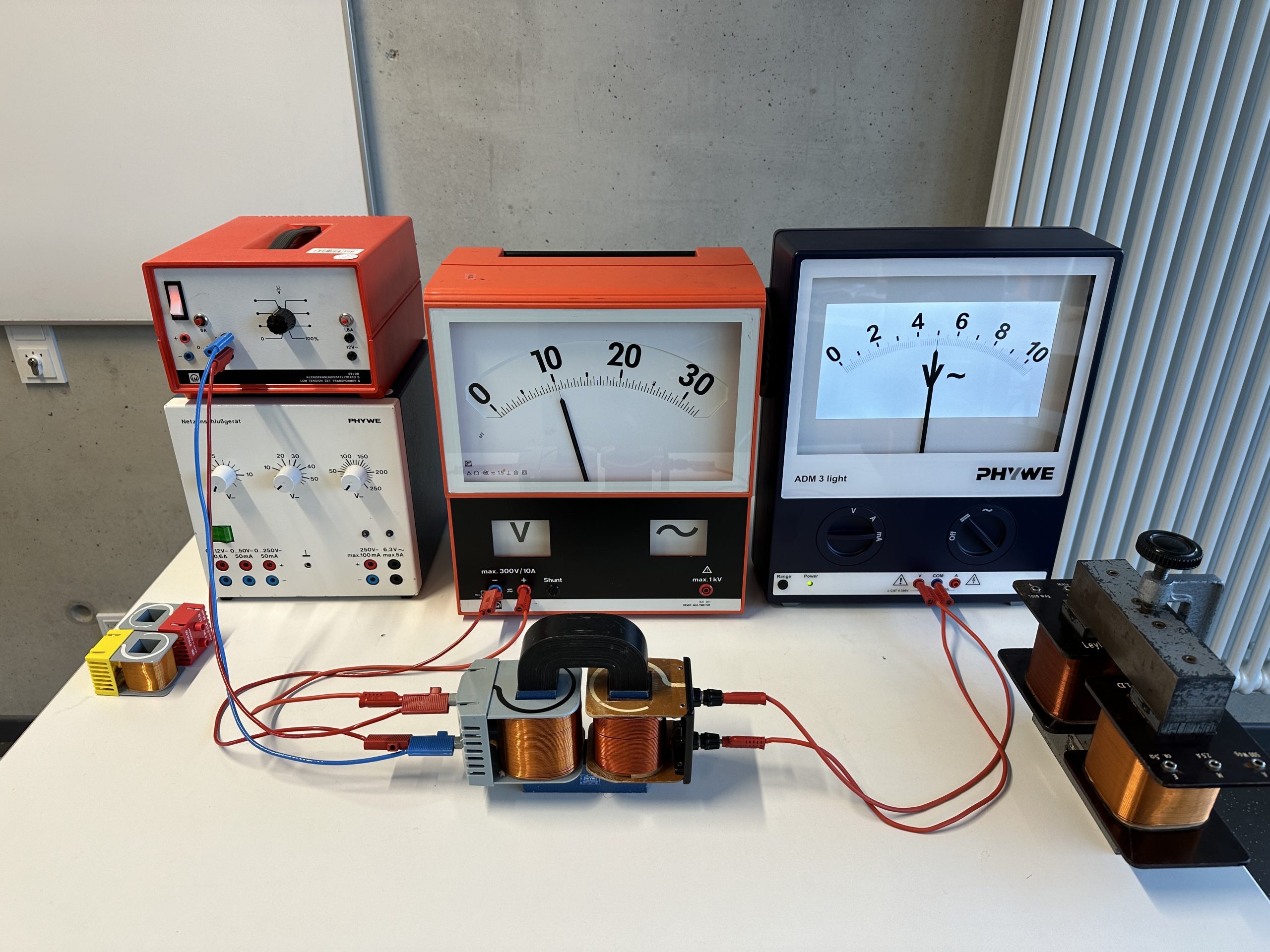

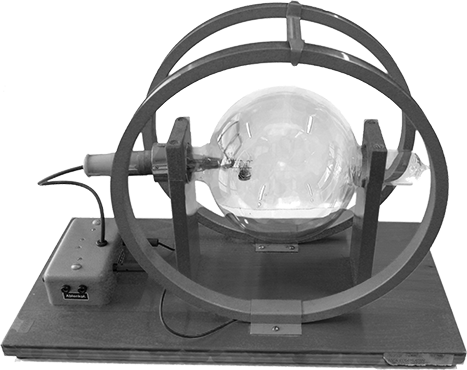

Mithilfe der Hall-Sonde wird zunächst das B-Feld des Spulenpaares für verschiedene Ströme ausgemessen.

Versuch II

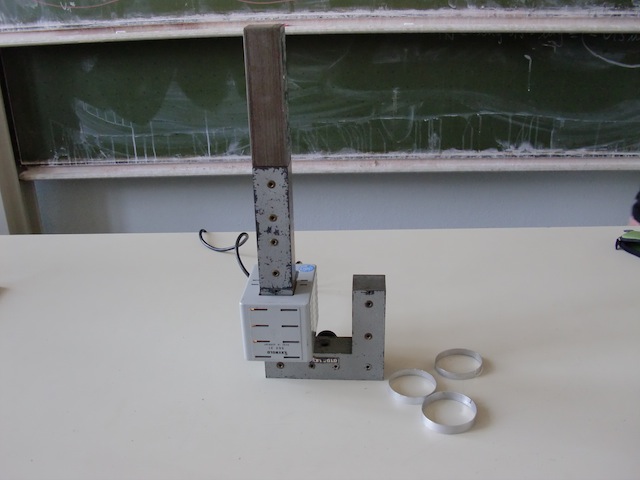

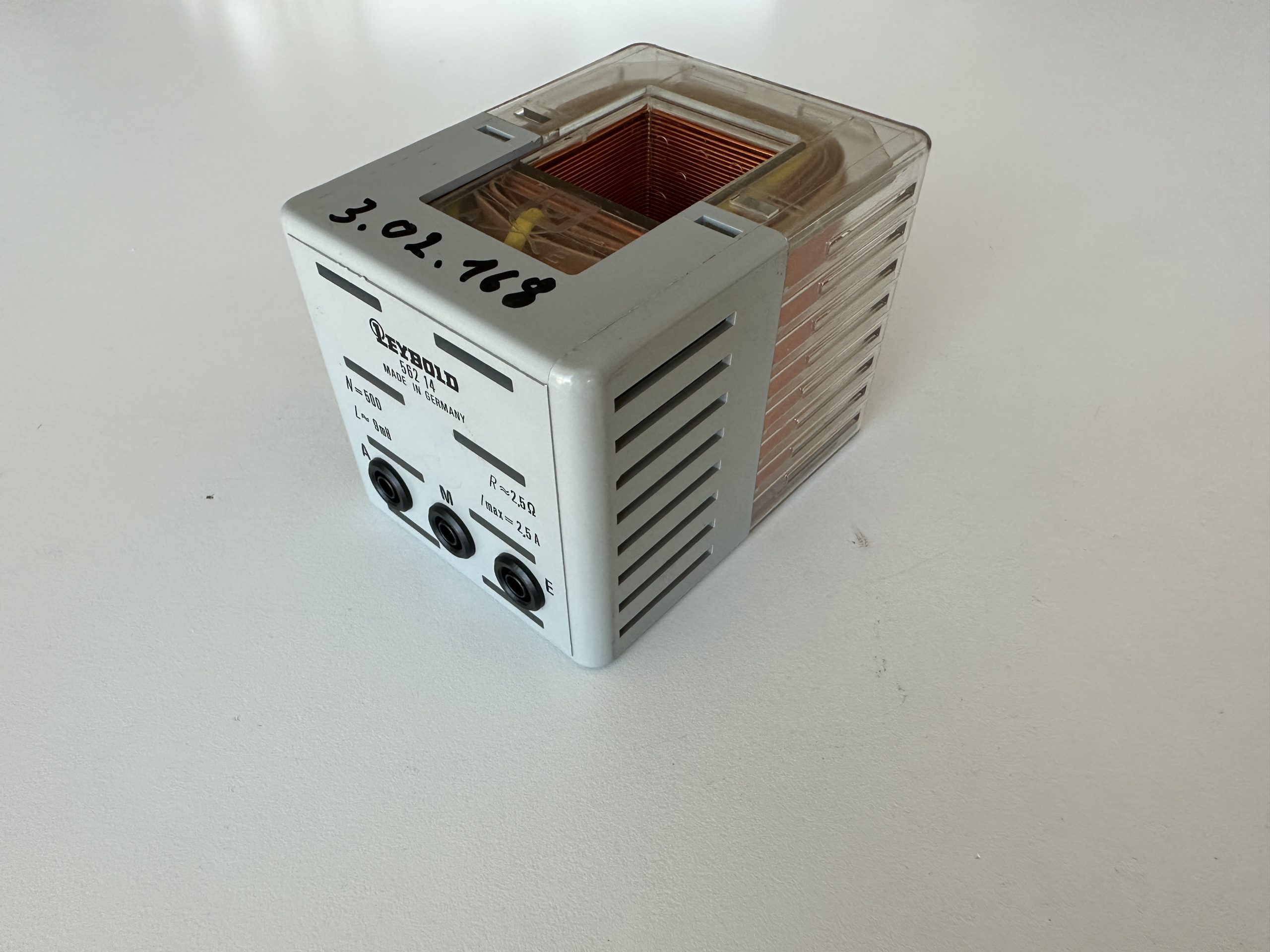

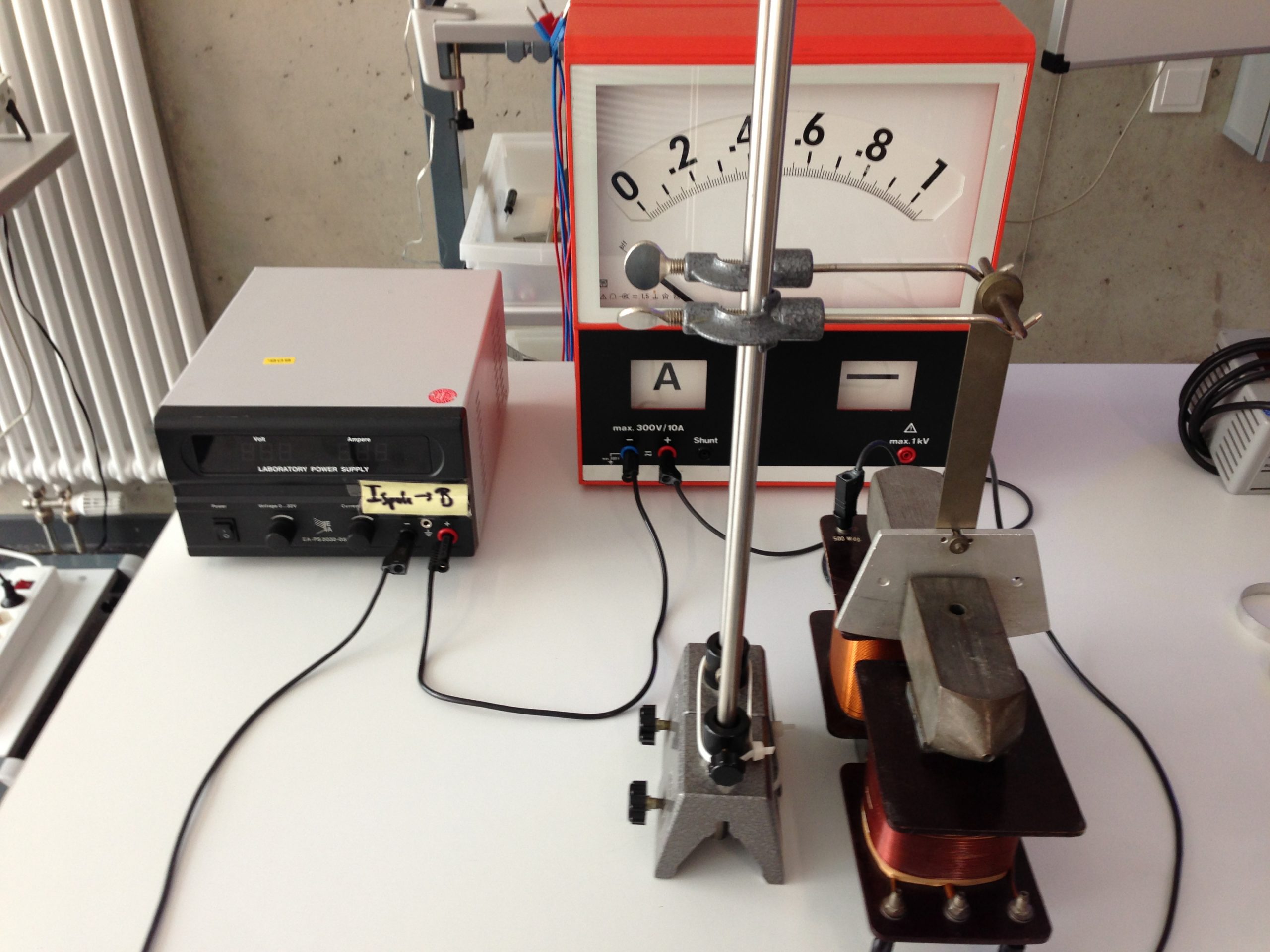

Auf einen stromdurchflossenen Leiter wirkt in einem B-Feld eine Kraft F. Mithilfe des digitalen Kraftmessers wird die Abhängigkeit der Kraft von der Leiterlänge s bzw. der Stromstärke I untersucht. Dabei wird eine der beiden Größen variiert, während die andere konstant gehalten wird. Durch einen fest vergebenen Spulenstrom bleibt das B-Feld in beiden Untersuchungen konstant.

Erkenntnisse:

Versuch I

Wird der Strom durch das Spulenpaar in konstanten Schritten von 0 auf 2A erhöht, so wächst die Stärke des B-Feldes proportional mit.

Versuch II

In beiden Messungen zeigt sich eine Proportionalität. Da F proportional zur Leiterlänge s sowie proportional zur Stromstärke I durch den Leiter ist, folgt, dass F auch proportional zum Produkt I · s dieser beiden Größen ist. Die zugehörige Proportionalitäts-Konstante ist, wie sich bei einem Vergleich mit der Messung mit der Hall-Sonde zeigt, die magnetische Feldstärke B.

Hieraus ergibt sich die Definition der magnetischen Feldstärke, auch magnetische Flussdichte genannt. Ruft ein Magnetfeld auf einen Leiter der Länge s, der senkrecht zu den Feldlinien liegt und vom Strom I durchflossen ist, die Kraft F hervor, so hat das Feld die magnetische Feldstärke B :

Die Einheit der magnetischen Flussdichte B ist Tesla: [B] = 1T